History

倶知安町の歴史

スキーの町

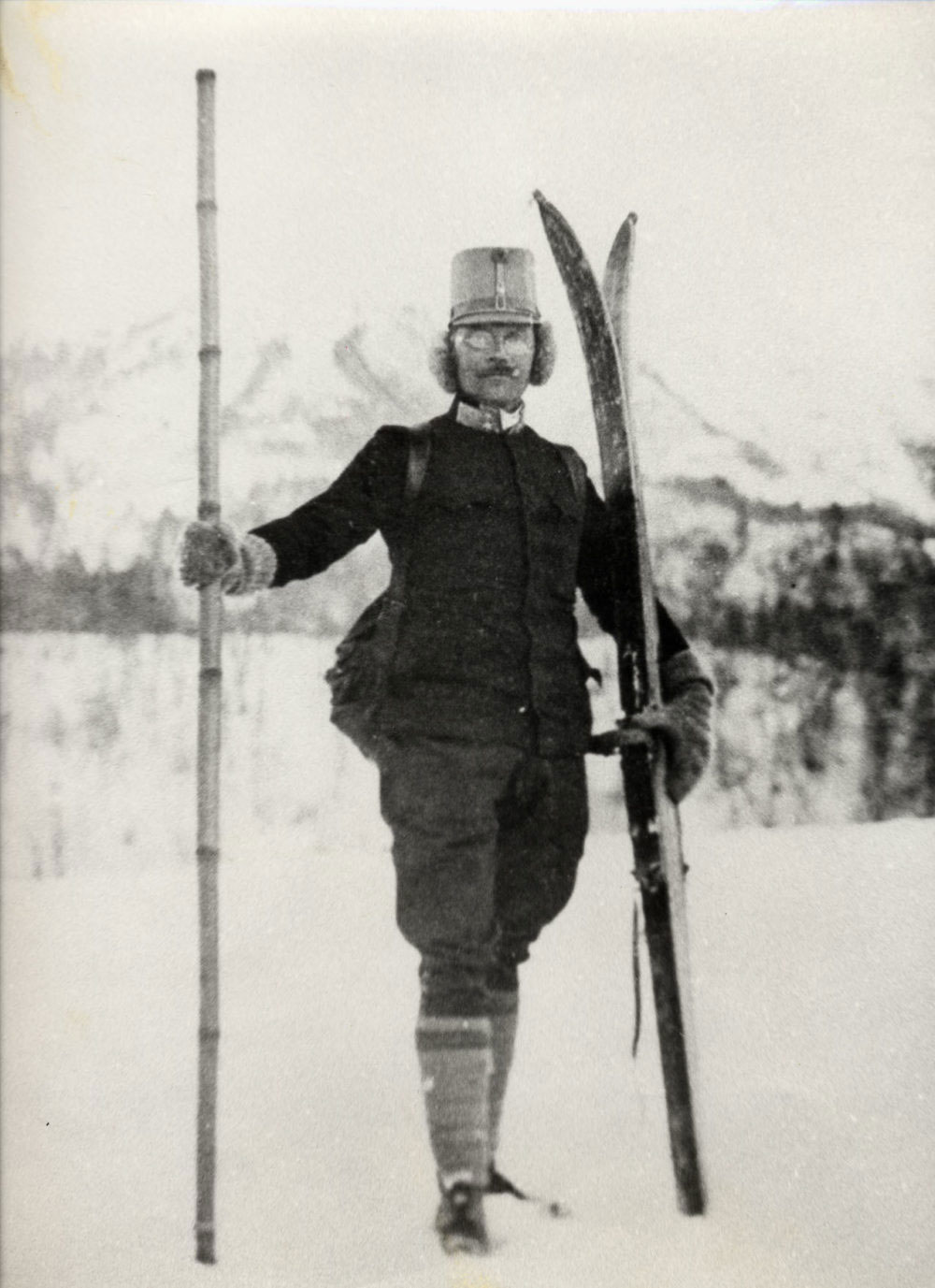

日本のスキーの歴史を語るとき、倶知安町は特別な輝きを放つ場所です。1912年、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人テオドール・フォン・レルヒが日本にスキーを伝えてから間もない1916年、この地で初のスキー大会が開催されました。厳しい寒さと深い雪に向き合ってきた町の人々は、スキーという新しい文化を、たくましい開拓精神とともに受け入れていったのです。その後、1961年のニセコひらふスキー場の開設が、倶知安町の歴史に大きな転換点をもたらして以来、この地に降り積もる極上の雪は、世界中のスキーヤーたちを魅了し続けています。一世紀以上にわたって育まれてきたスキーの文化と、この地ならではの雪は、今やニセコと世界を結ぶ、かけがえのない架け橋となっているのです。

サンモリッツと倶知安

世界有数のスキーリゾート地として名高いスイスのサンモリッツ市と倶知安町は、1964年に姉妹都市提携を結び、スキー文化を通じた相互訪問を重ねてきました。アルプスとニセコ、二つの雪の聖地は半世紀以上にわたって絆を深め、2024年には提携60周年を迎えています。

小川原脩 記念美術館

小川原脩(おがわら しゅう)

1911-2002

倶知安が誇る芸術家、小川原脩は東京美術学校(現、東京芸術大学)を卒業後、前衛画家として活動を開始。超現実主義の美術文化協会設立に携わり、戦後は故郷・倶知安に戻って60年の長きにわたり創作活動を続けました。60歳からは中国、チベット、インドへと旅立ち、新たな創作の地平を切り拓いています。美術館では小川原脩作品の常設展に加え、年間を通して様々な企画展を開催。羊蹄山の雄大な眺めを望むロビーは、芸術と自然が調和する特別な空間となっています。

倶知安風土館

倶知安町の豊かな自然を、五感で感じることができる特別な博物館です。「見て、触れて、感じる」をコンセプトに、解説を最小限に抑えた展示と、実際に手に取れる資料を通して、大地の営みと人々の暮らしの知恵が息づいています。ニセコと羊蹄山の雄大な自然をテーマにしたゾーンと、この地の歴史と暮らしを紹介するゾーンが、物語のように繋がっています。風土館と美術館を包み込む緑豊かな庭園もまた、訪れる人の心を癒してくれます。

大仏寺本堂の天井画

倶知安町指定有形文化財(昭和46年3月30日指定)

天瑞山大仏寺の本堂に広がる178点もの天井画は、見上げる人の心を魅了する美の世界。花鳥風月や観音様を繊細に描いた墨絵と彩色画は、初代住職の斉藤忍髄により大正3年から描き始められ、大正7年7月に完成しました。その芸術的価値は高く評価され、昭和46年には倶知安町指定有形文化財の第1号となりました。平成7年、真吉勝俊住職の時代に行われた本堂の大改修では、新しい格天井に鮮やかな色彩が蘇り、往時の輝きを取り戻しています。この貴重な文化財をご覧いただくには、事前の予約をお願いしています。

倶知安赤坂奴

倶知安町指定無形民俗文化財(昭和60年7月1日指定)

赤坂奴(あかさかやっこ)は、江戸時代の大名行列で先導を務めた勇壮な芸能です。かまひげを付け、槍や長柄、挟箱を手にした奴たちの所作は、往時の威厳を今に伝えています。倶知安町では昭和8年、陶山増太郎と佐藤村蔵の指導のもと、第一青年団によって奉納されたのが始まりでした。戦時中は一時途絶えましたが、戦後、八幡地区の人々の熱意によって復活。以来80年近くにわたり、地域の誇りとして大切に守り伝えられてきました。今も7月末の倶知安神社例大祭奉納奴行列や、夏のくっちゃんじゃが祭りでその勇壮な姿を見ることができ、往時の精神を今に伝えています。

羊蹄太鼓

倶知安町指定無形民俗文化財(平成9年11月1日指定)

「羊蹄太鼓」は、太鼓のロクさんこと高田緑郎さんが昭和38年に創作した特別な演奏曲です。四季折々の羊蹄山の表情や、山頂を目指す人々の想いを太鼓の響きに込めた、この地に根付いた心の調べです。「太鼓はね、人の心を映すんだよ。上手も下手もないんだよ、大きな声を出して、楽しく打つ、それがロクさんの太鼓なんだよ」というロクさんの言葉のように、羊蹄太鼓は子どもから大人まで、世代を超えて愛され続けてきました。毎年8月上旬と10月中旬には、北海道各地から太鼓団体が集い、大規模な演奏会が開かれ、太鼓の響きがこの町に豊かな彩りを添えています。

漫画くっちゃんむかし話

倶知安観光協会は、町の歴史を様々な角度から紹介する「漫画くっちゃんむかし話」を制作しています。

倶知安はかつて湖だった!?、倶知安の観光のはじまりは山岳温泉郷、倶知安が日本一のシェアを誇るオブラート生産のはじまり、スキーに魅せられた北大生などなど、知られざる倶知安の歴史を見つけてみませんか?

漫画の一部を収録した冊子は、倶知安観光案内所(JR倶知安駅内)で販売中です。